必赢bwin3003

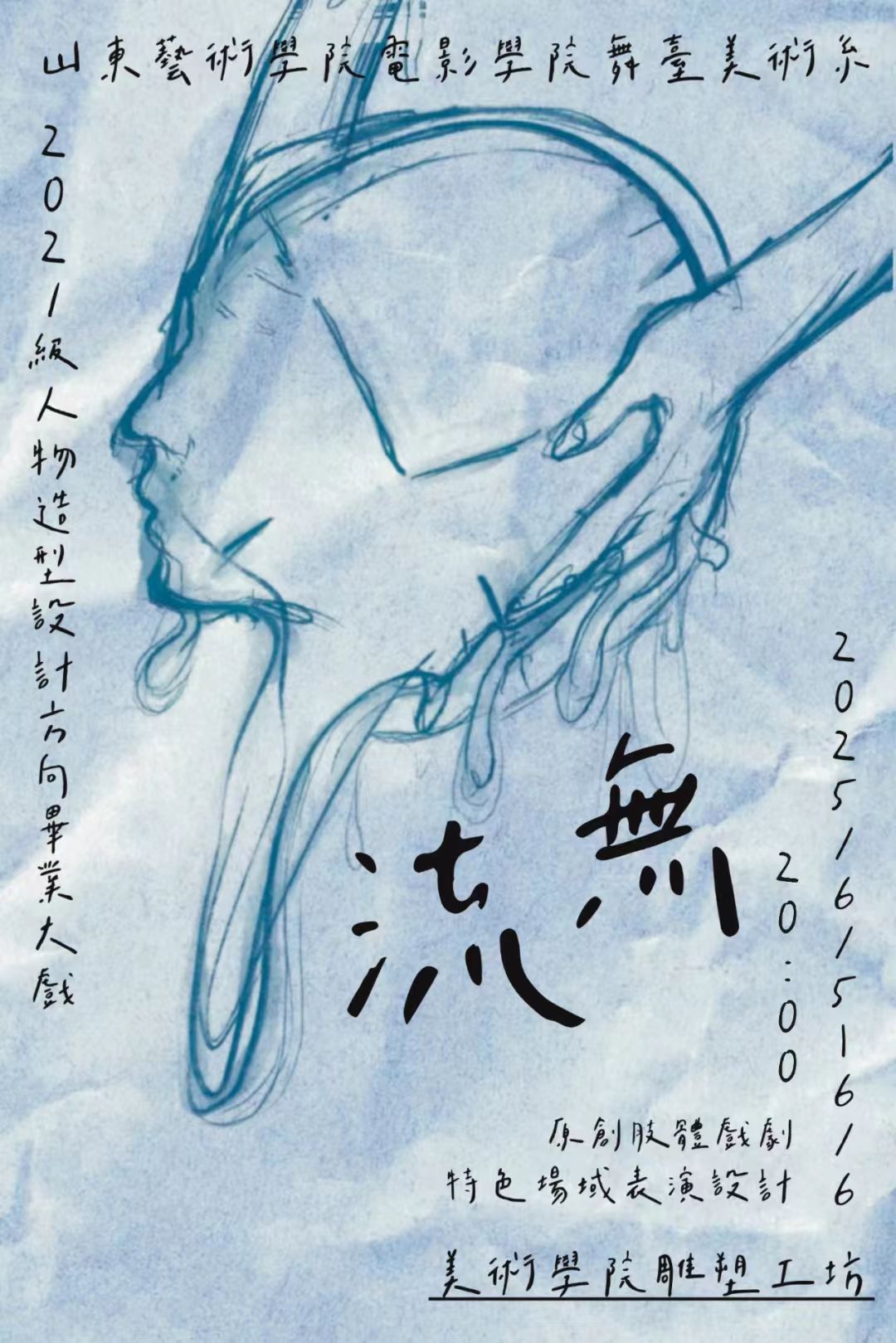

舞台美术系人物造型设计方向

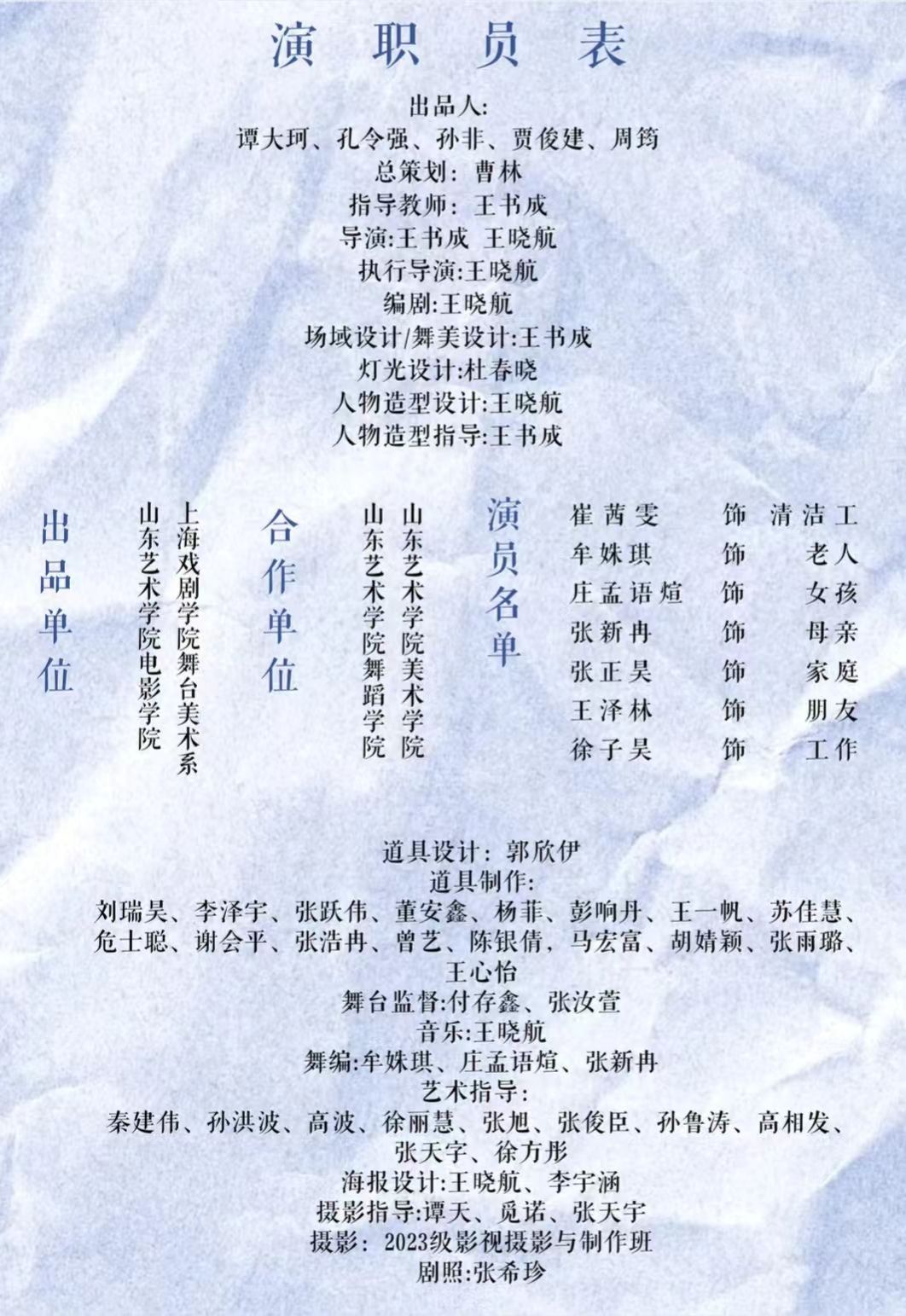

原创肢体戏剧

首演成功举办

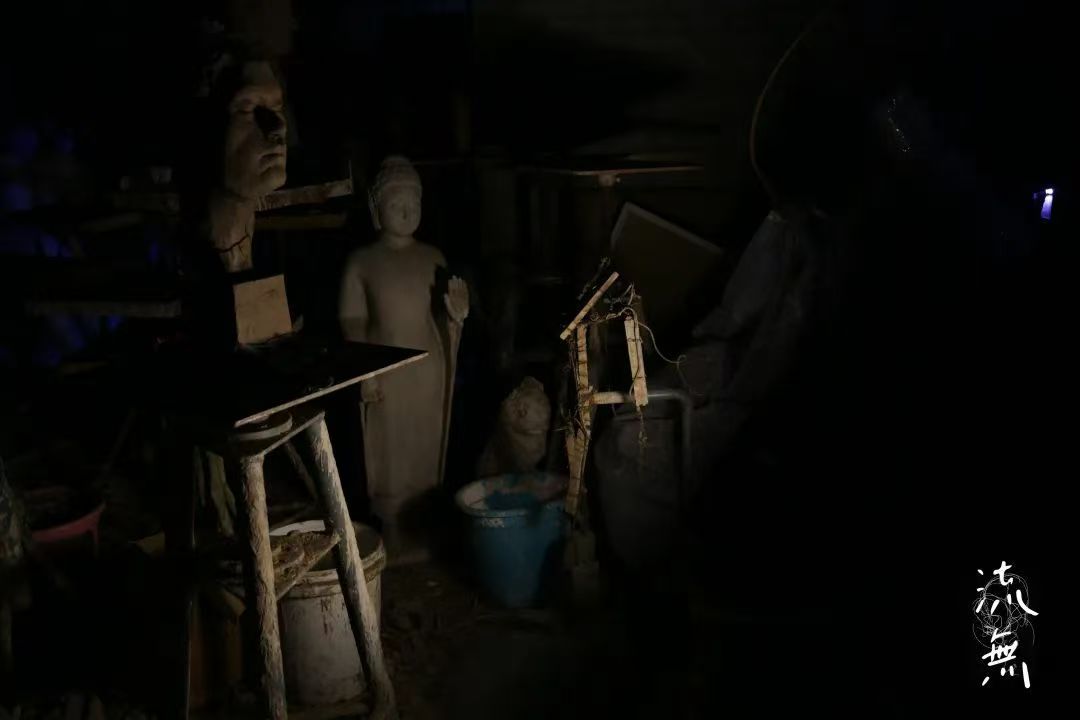

肢体戏剧《流无》是必赢bwin3003舞台美术系的原创剧目,是一部空间与肢体的对话之作。该剧通过肢体语言和舞台设计探讨生命流转与记忆消逝的主题,突破传统镜框式舞台的限制,将美术学院的雕塑工坊转化为独特的戏剧载体。钢筋骨架与水泥地面构成冷峻背景,反衬出女性角色的脆弱与坚韧,形成强烈的视觉张力。

《流无》灵感源自于洗衣服的日常行为,洗衣服的行为在许多家庭中通常由女性角色承担,这一现象提供了一个独特的视角。同时, 洗衣服可以被看作是一种净化和更新的过程,它象征着洗涤旧日的尘埃。此外,洗衣服的行为被赋予了更深层的含义,它成为了一种隐喻,代表着人物试图清洗和摆脱过去的阴影,寻求心灵的净化和重生。

《流无》通过三位角色——母亲、女孩、老人,分别演绎了同一位女性生命中的不同阶段。母亲在丧子之痛中挣扎,女孩在失明的黑暗中探寻未知,老人则在记忆的边缘徘徊。随着剧情的推进,三人的动作与情感交织重叠,最终揭示出他们实为同一人,映射出老人的一生。作品通过肢体语言和舞台设计,深刻探讨了生命、记忆和存在的意义。

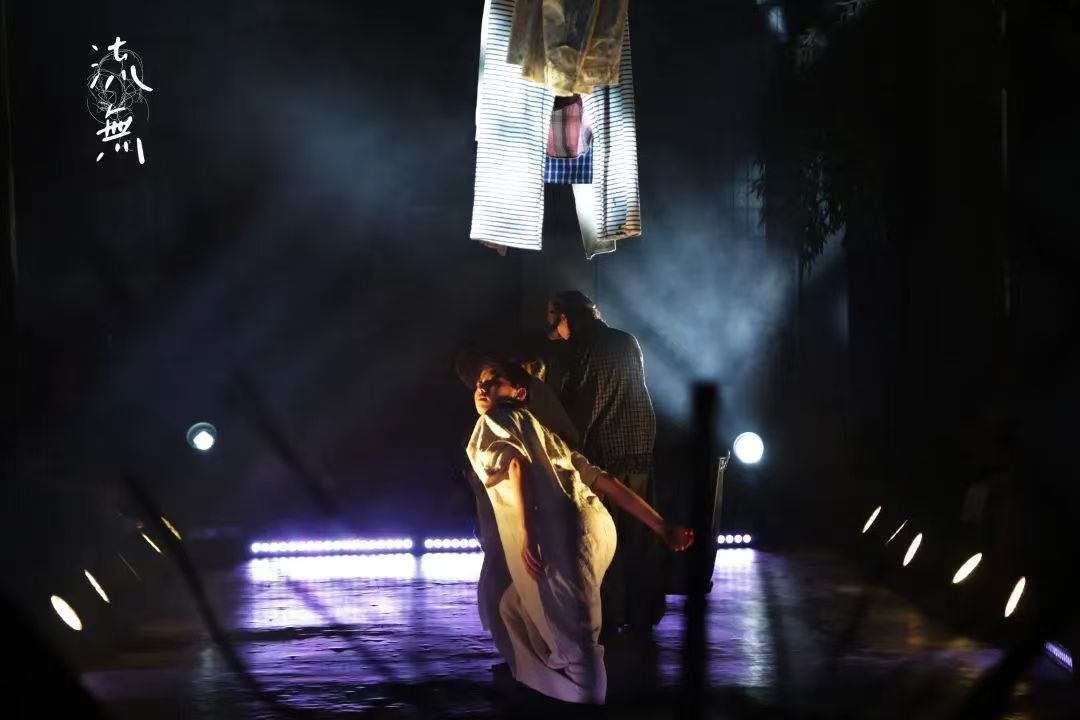

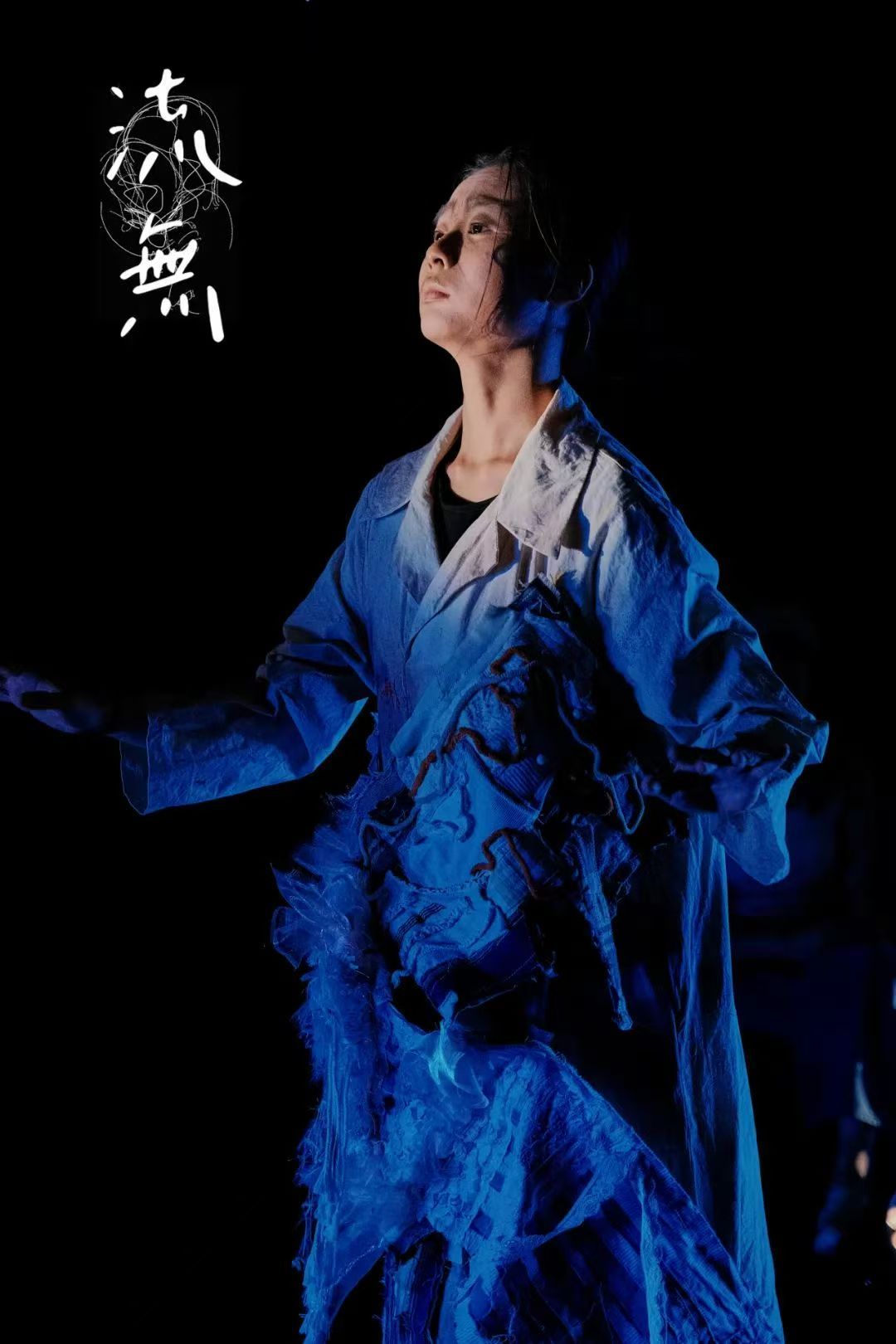

空间与肢体的三重对话设计是该剧的亮点之一。第一幕利用工坊的巨大挑高打造“空的空间”,白色棉麻服饰与水泥灰墙形成色彩对冲,喻示生命原初的纯净,演员以舒展动作占据纵向空间,投射对光与自由的渴望,呼应女孩的独白。第二幕蓝色灯光投射于铁质框架与斑驳墙面,形成异状阴影,通过肢体与光影,映射三个时空中女人的不同命运,同时利用材质叙事,蓝色纹理布料与工坊中金属废料、遗弃雕塑,暗喻老人“褪色纸张”上的记忆裂痕与阿尔茨海默症的混沌感。第三幕整个工坊空间与其相连的建筑空间形成了包裹观众的“生命的抗争场”。

环形演区与“洗衣工循环动作”形成象征性统一,通过物理空间放大戏剧内核。本剧利用建筑空间设置多场景环绕式布局,演员穿行于观众席间,使观众从“旁观者”变为“参与者”,强化了情绪的沉浸式传递。观众被裹挟在不同演区之间,最终在衣物飘落的场景中成为“共谋者”,亲历一个女人“尘埃散尽”后的净化仪式。最后利用建筑二层飘落衣物的设计,突破了平面舞台的局限,垂直空间被进一步利用。

与此同时,该剧的服装也在探寻与肢体的互动关系。《流无》中通过服装廓形放大了对演员肢体语言的限制效能,剧中母亲的服饰采用上半身西装和下半身婴儿服装相堆叠的设计,西装硬挺的廓形把上半身的动作幅度给限制了,让母亲的肢体表现显得拘束又压抑,展现她在社会与家庭压力下的挣扎情形。下半身宽松婴儿服装的堆叠,降低了动作的张力,使母亲摔倒的动作从视觉角度看有一种柔和的美感,体现了她对过去温馨回忆的留恋以及对现实的无可奈何。老人服装采用多层面料进行堆叠处理约束了老人的整体动作,让她的肢体动作看上去缓慢又沉重,让她在舞台上的存在感进一步突出,该种设计让老人的肢体语言愈发僵硬机械,加大了角色的悲剧比重。同时,肢体上运用意识流表现手法,通过角色的内心独白和肢体动作,展现角色的情感波动和心理变化。女孩的迷茫与探索、母亲的坚韧与哀伤、老人的孤独与无助分别通过不同的肢体语言得以呈现。

《流无》的成功上演,为我们带来了关于特殊场域表演设计的众多思考。经过戏剧重塑,具有历史文化记忆的建筑空间不再仅仅是冰冷的物理容器,而转化为充盈着生命活力的“戏剧伙伴”。雕塑工坊这座原本用于艺术劳作的场所,其粗粝的构架与独特的空间叙事潜力被精准洞察并彻底激活,实现了从静态背景到动态参与者的蜕变。

《流无》不仅是一部肢体戏剧,更是一场关于生命、记忆和存在的哲学思考。通过独特的舞台设计、服装创意和肢体表演,作品为观众呈现了一个女性一生的情感与心理变化,带来深刻的视觉与情感体验。

文字:王书成

图片:王书成

编辑:李想

初审:王书成

复审:孙非

终审:谭大珂 孔令强